特集 TPP問題

※3月16日テキストを追加しました!

「2013年度、米国は、著作権と特許の使用料だけで10.9兆円の驚異的な黒字。知財条項を最重要のテーマに位置づけている」

約10年前から著作権の保護期間延長など、知的財産をめぐる問題について継承を鳴らしてきたジャーナリストの津田大介氏ら「TPPの知的財産権と透明化を考えるフォーラム」(thinkTPPIP)が3月13日、都内で記者会見を開き、TPPでの知財条項の交渉内容の公開と、「著作権保護期間の延長」「非親告罪化」など、各国の利害対立が大きい条項を妥結案から除外するよう求める緊急声明を発表。同日朝、メンバーらは西村康稔内閣府副大臣に声明を提出した。

▲現在、声明に賛同しているのは70団体と283の個人。近く、知財条項が妥結するのではないかと懸念される中、賛同の声は増えている

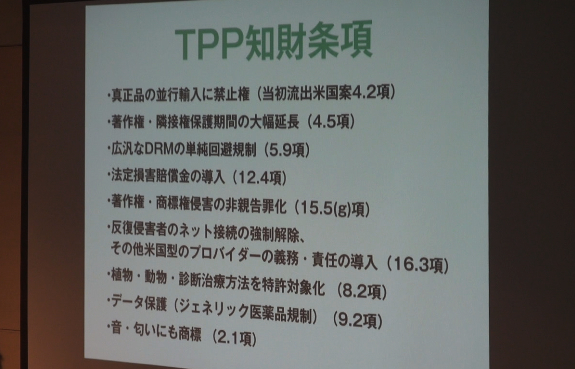

同フォーラムの福井健策弁護士は会見の中で、「著作権保護期間の延長」「非親告罪化」に焦点を絞り、問題点を説明。米国にとってIT・コンテンツは、自動車や農産物をしのぐ利益をもたらす最大の輸出産業であり、知財条項を最大のテーマに位置づける米国は、知財の「アメリカ化」を強力に押し進めていると警鐘を鳴らした。

▲TPPの知財条項の数は、知的財産権の保護に関する国際条約「ACTA」の1.5倍におよぶ

※2012/09/13 ACTA、その先にあるTPPでネットの自由が奪われる ~福井健策弁護士が岩上安身のインタビューで警鐘「米国の狙いは知的財産の支配」

- 記事目次

- 著作権保護期間の延長

- 非親告罪化で国内の文化活動が萎縮する

- 政府の知財本部座長も懸念

- 「非親告罪化」をめぐり情報が錯綜する国内メディア 西村副大臣、共同通信の記事は「誤報」

- 登壇 平田オリザ氏(劇作家、日本劇作家協会副会長)/赤松健氏(漫画家、Jコミ代表取締役)/大久保ゆう氏(青空文庫)/田村善之氏(北海道大学大学院法学研究科教授)/中村伊知哉氏(慶應義塾大学メディアデザイン研究科教授)/渡辺智暁氏(国際大学GLOCOM准教授、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)/津田大介氏(ジャーナリスト、MIAU代表理事)/福井健策氏(弁護士、ニューヨーク州弁護士、thinkC世話人)ほか

- 日時 2015年3月13日(金)13:00~14:00

- 場所 TKP新宿駅前会議室(東京都新宿区)

- 主催 TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム (thinkTPPIP)(詳細)

著作権保護期間の延長

国内で定められている著作権の保護期間は、原則として、著作者の死後50年まで。それ以後は、誰でも作品を自由に利用することができ、人類の共有財産になる。しかし、今回、大きな争点の1つになっている「保護期間の延長」が現実のものとなれば、日本の国益を損なうと、福井弁護士は指摘する。

著作者の作品を利用するには、遺族全員の同意が必要となり、権利処理は困難になり、コストもかさむ。誰にも利用されず、忘れ去られていく作品、つまり孤児著作物が増えていくだけだからだ。

著作権で膨大な利益を手にしてきた米国だが、一方、日本は、年間6200億円の大赤字を出している。それも、北米向けの著作権使用料が大半だといい、保護期間の延長は、赤字を増やす一方だと説明。また、保護期間が延長されればされるほど、権利処理は困難になる。著作者の作品を利用するには、遺族全員の同意が必要だ。権利者を探し交渉するコストを考えると、現実的には諦めざるを得ないケースが増える。

これについて、声明に名を連ねている、劇作家の平田オリザ氏が、具体的な事例を紹介した。

▲平田オリザ氏「非親告罪化は劇作家にとって脅威」

「昨年、ジャン=ポール・サルトルの作品をフランスで上演する予定だったが、主人公をロボットで演じるということに反対した一遺族によって、上演ができなくなりました。これは、フランスでも大きな問題になった。新しいメディア、新しい科学技術が生まれたときに、上演することが、明らかに人類の進歩、発展に寄与するものであるにも関わらず、一遺族の意志でそれを否定していいものか。

政治的なネゴシエーションの中で、そんなことを決める権利が、今の人間にあるのか、慎重に考えていただきたい。私たち劇作家は、未来の、地球の裏側の人々に自由に上演してもらうために作品を作っている。この権利こそ守りたいと思っています」

非親告罪化で国内の文化活動が萎縮する

▲福井弁護士「条文は米国に都合のいいメニューばかり。日本の良いところが害されないのか」

知財条項のもう1つの大きな争点が「非親告罪化」だ。

著作権侵害の「非親告罪化」とは、著作権を侵害した人物に対し、作者が告訴しなくても、検察官の判断で起訴ができるというもの。作者が黙認し、数々の二次創作を許してきたこれまでの在り方が大きく失われることになる。福井弁護士は、「軽微な権利侵害は、日常的にどこにでもある」と話し、グレー領域を生かしてきたことで、国内の研究、福祉、教育現場は発展を遂げてきたと分析した。

知的財産保護の研究にあたっている、北海道大学の田村善之教授も、「非親告罪化」は日本経済の停滞を招くと説明。

「みなさんが『著作権の規制はこの程度だ』と思っていることと、著作権の条文は非常に違っている。信じられないことに、出張のたびにPDFファイルにするとか、PDFを送信する。あるいはネット情報をコピペして企業にメールで送る。そういったものは全部、著作の条文を真剣に守ると違法になる。

もし完全に日本が著作権法の条文を守ると、日本経済が停滞するのは明らか。なぜそれが回っているのかというと、常識的に権利が行使されないから。著作権がまともにきちんと行使されないからこそ、何とか均衡を保っている。今回のTPPで、保たれている均衡が危うくなります」

政府の知財本部座長も懸念

政府の知財本部で座長を努めている、中村伊知哉・慶應義塾大学メディアデザイン研究科教授は、「立場上、中立でなければいけない」と話しつつも、賛同人に名を連ねた理由を、こう述べた。(IWJ・ぎぎまき)

■関連記事

- 2015/02/08 「今、行われているのは農家の安楽死、いや、虐殺です」——窮地に追い込まれた日本の農業、生き残りをかけた「民衆の農業」とは?~岩上安身による農業ジャーナリスト大野和興氏インタビュー

- 2015/01/24 「ISD条項のほかにも、TPPにはサーティフィケーション(承認手続き)という悪玉が隠されている」~ジェーン・ケルシー教授が米国の手口を明かす

- 2014/12/07 【三重】「2015年前半にTPP交渉妥結を描く米国」——世界の庶民が踏み台になる「自由貿易」ならぬ「強制貿易」の実態 ~内田聖子氏、岩月浩二弁護士らが警鐘

- 2014/10/23 「TPPはグローバル企業による侵略、国家の乗っ取り」〜TPPの違憲性ついて岩月浩二弁護士に岩上安身が聞く

- 2013/12/03 TPPで日本は「加害者」にもなる? ~「途上国の『伝統の知恵』を収奪していいのか」岩上安身による東大助教・神子島健氏インタビュー

- 2013/11/18 TPP賛否で揺れる米国の実情 ―日米の共同歩調で進む「知的財産権強化」の危険性 ~岩上安身によるトーマス・カトウ氏インタビュー

- 2012/09/13 ACTA、その先にあるTPPでネットの自由が奪われる ~福井健策弁護士が岩上安身のインタビューで警鐘「米国の狙いは知的財産の支配」

■お買い求めはこちらから